随着我国新能源产业的成长壮大,从光伏发电到储能传输的各个环节都形成了完善的产业链。而在这些产业链当中,民营企业正扮演着越来越重要的角色。跟随记者来到青海西宁,看一家民营企业是如何攻克低温寒冷等技术难题,研发量产了高原上使用的新能源特种电缆,实现创新上的不断突破。

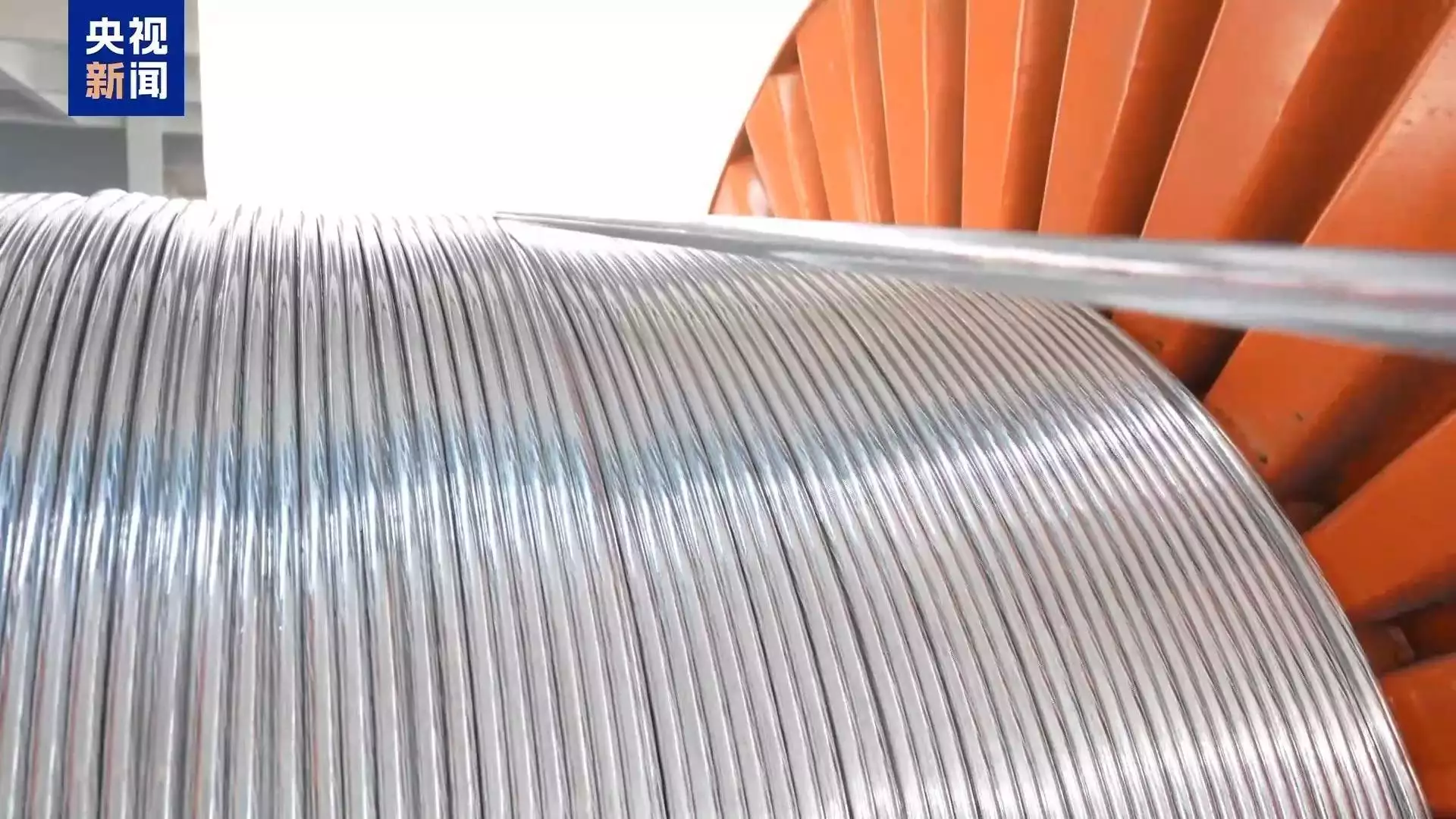

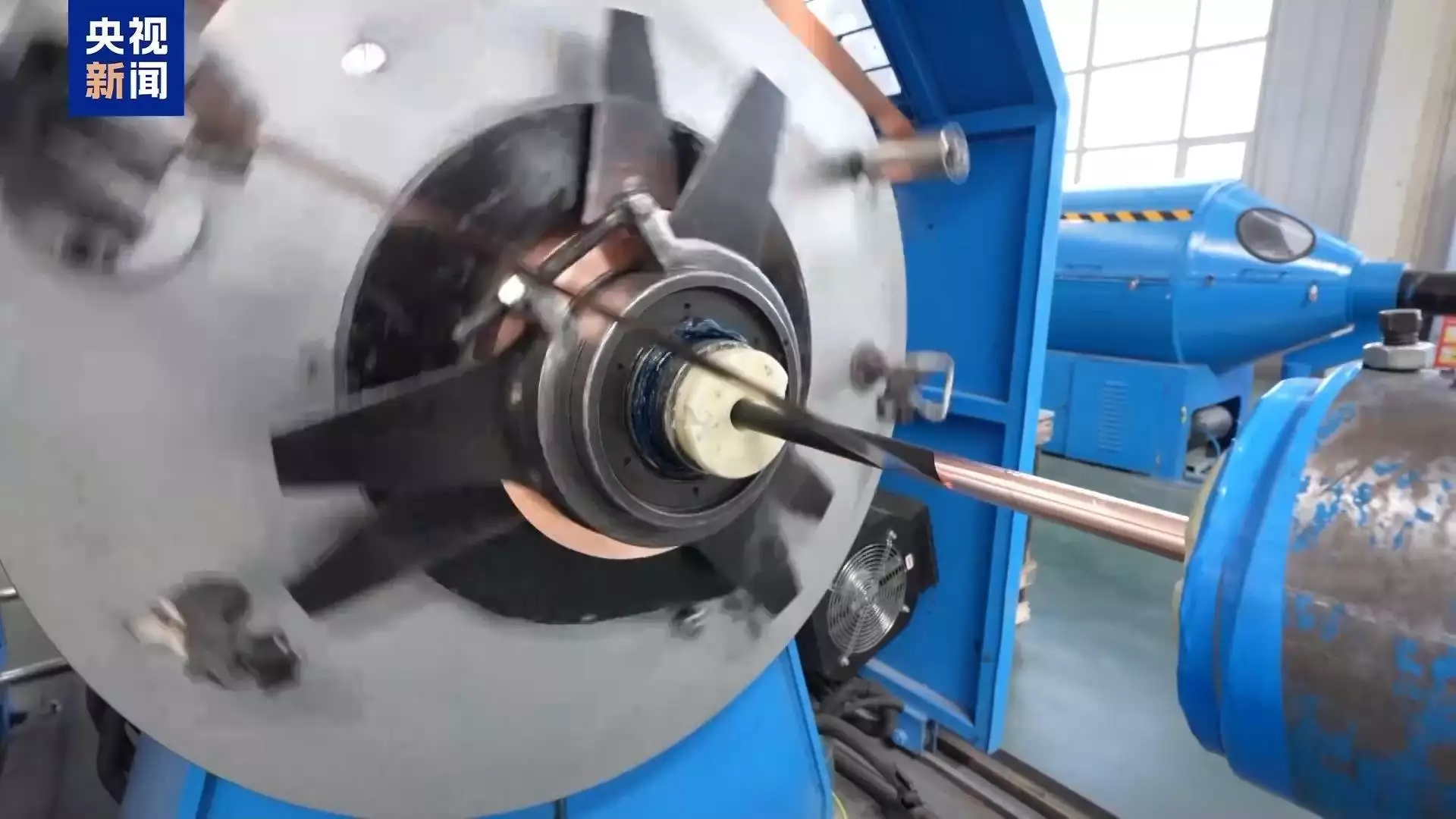

记者走进这家企业的生产车间时看到,直径近半米的线盘匀速转动,铜线在精密设备间穿梭。这里生产的电缆在零下40℃依然保持柔韧,能经受多年高原强紫外线照射。同时,还具备抗盐碱、耐腐蚀等多重性能,已在青海大柴旦百万千瓦风光储项目和格尔木南山口抽水蓄能电站投入使用,服务我国高海拔地区的大型清洁能源调节工程。

欧耐特线缆集团有限公司董事长 杨振涛:零下30℃的天气,电缆的施工就是一个难题,因为太硬了。我们从大豆油、菜籽油里提炼出来一种生物增塑剂,通过这种增塑剂改变了它的特性,增加了它的柔软度,施工更容易更方便。

从植物油中提取增塑剂解决低温难题,用纳米涂层延长电缆护套寿命,在这里,每一米电缆都藏着企业自主研发的“硬实力”。如今,这家企业累计获得130多项电缆相关专利,还通过国际认证,成功进入全球市场,而在创业初期,企业还只能生产最普通的民用电缆,长期徘徊在同质化竞争的“红海”中。

欧耐特线缆集团有限公司董事长 杨振涛:当时我们看中了新能源井喷式的发展,我们新的方向就是往高原特种电缆上去做研发。

方向选对了,但资金压力也随之而来。杨振涛回忆,企业当时把每年产值的1%拿出来做研发,逐年提升到5%,这笔不小的研发费用一度让公司现金流吃紧,但他们咬咬牙还是坚持下来了。通过持续在材料选择和工艺改进上下功夫,企业入选国家专精特新“小巨人”,成为高原特种线缆生产领域的佼佼者。

技术过关了,但如何能让产品扩大销路却让企业负责人为了难。杨振涛告诉记者,新能源项目很多都是大型工程,招投标要求严格,有的甚至到了苛刻的地步,像他们这种初创型民营企业很难入围。

民营企业面临的“入围难”问题,也正是政策举措要破解的卡点堵点之一。今年以来,国家及各地陆续出台多项政策,破除各种隐性壁垒,拆除那些不合理的“资质天花板”,让更多有技术、有能力的民企能够有机会进入重大项目,平等参与竞争。

青海省发展和改革委员会民营经济发展局副局长 朱守林:我们通过制定完善的配置细则,明确各类市场主体参与项目的标准,避免因过高的业绩门槛、特定地域要求等歧视性条款排斥民营企业,设立专门渠道听取民企诉求,及时解决民营企业在市场准入、运营中遇到的困难和问题。

打通了准入“梗阻”,企业拿到了市场的“入场券”。凭借过硬的产品和技术实力,今年前五个月,这家企业订单量同比增长了45%。与此同时,在当地政府的支持下,今年企业又不断延链补链,总投资1亿元的绿色高纯电工圆铝杆项目即将开工,预计建成后年产值将超过20亿元。记者在采访中还了解到,企业正积极参与《高原地区光伏电缆技术规范》团体标准制定。

欧耐特线缆集团有限公司董事长 杨振涛:有这个标准,能指引我们这个行业去往高标准的方向去投入、去研发、去做产品。行业有标准了,市场更规范了,对于将来我们走向更高的市场也更有竞争力。

系统提示

暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。